Je suis Mylène Colmar. Journaliste, consultante éditoriale et éditrice en Guadeloupe, j’ai créé ce blog en 2015 pour raconter ma région, ses acteurs et enjeux.

Grandes puissances

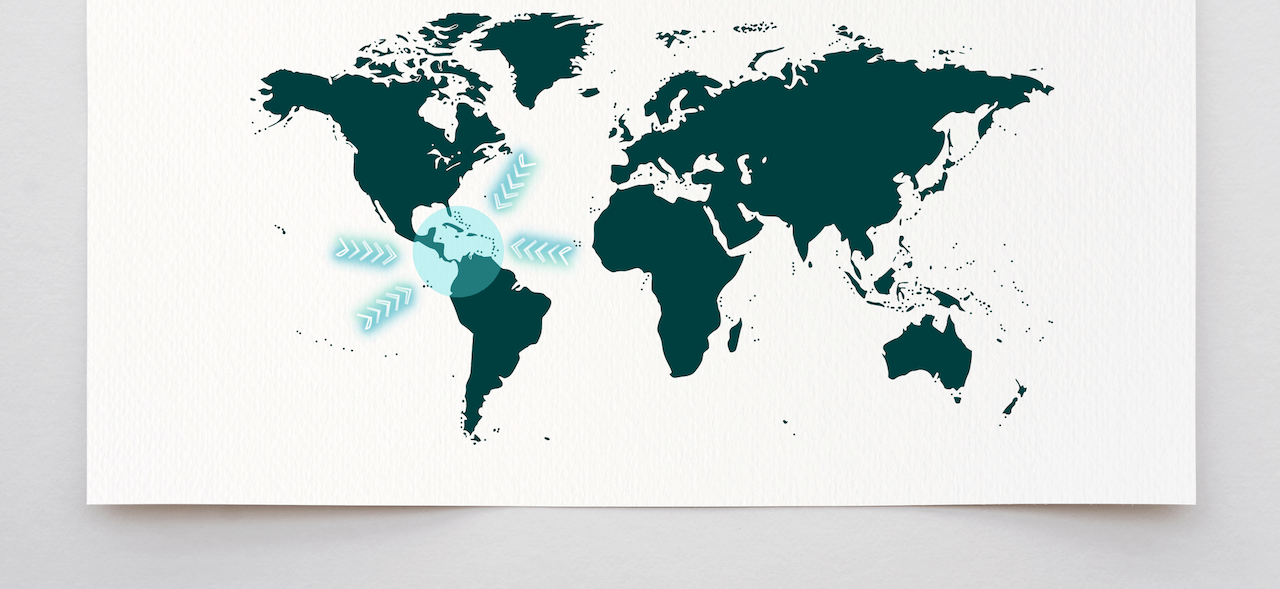

La Grande Caraïbe, carrefour maritime et géopolitique, attire depuis toujours les grandes puissances du monde. Des États-Unis à l’Europe, du Canada à l’Amérique latine, de l’Afrique aux pays arabes, de l’Asie à la Russie, toutes observent, investissent, commercent et cherchent à consolider leurs positions dans cette région qui relie les Amériques, l’Atlantique et le monde tropical.

La Grande Caraïbe est un espace hautement stratégique — et disputé.

Les États-Unis : la puissance historique et omniprésente

Impossible de parler d’influence sans commencer par les États-Unis. Le pays considère la Caraïbe comme sa « zone naturelle d’influence » depuis la doctrine Monroe de 1823, résumée par le fameux « L’Amérique aux Américains ».

Washington a longtemps dicté sa politique régionale à travers le commerce, la diplomatie et, parfois, la force. Des interventions à Cuba et à Haïti au contrôle indirect de territoires comme Porto Rico ou les Îles Vierges américaines, la présence américaine reste ancrée.

Aujourd’hui, la stratégie a évolué : Washington mise sur les accords économiques (comme la Caribbean Basin Initiative), la coopération sécuritaire et la lutte contre le trafic de drogue et l’immigration irrégulière. Cependant, face à la montée d’autres acteurs, notamment la Chine, les États-Unis tentent désormais de reconquérir une influence qu’ils estiment érodée.

- Élection présidentielle des Etats-Unis : quelles implications pour la Grande Caraïbe ?

- Grande Caraïbe / États-Unis : 3 dossiers brûlants à (absolument) suivre

- Le USS Gerald R. Ford déployé dans la Caraïbe : opération antidrogue ou démonstration de puissance ?

Le Canada : partenaire discret, mais de plus en plus actif

Souvent perçu comme plus neutre, le Canada s’affirme de plus en plus dans la région.

Membre de l’Organisation des États Américains (OEA) et observateur à l’Association des États de la Caraïbe (AEC/ACS), Ottawa soutient de nombreux projets dans les domaines de la gouvernance, du climat et de la sécurité alimentaire.

Son approche est marquée par la coopération et la diplomatie du développement, notamment à travers l’Agence canadienne de développement international (ACDI).

Le Canada est aussi un acteur économique important, notamment dans les industries minières et énergétiques, ainsi que dans le tourisme haut de gamme. Son influence s’appuie sur une image de fiabilité et de stabilité, souvent appréciée dans une région marquée par les crises politiques.

L’Europe : partenaire historique et postcolonial

L’Europe reste profondément liée à la Grande Caraïbe, à la fois par l’histoire et par la géographie.

Le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas exercent encore une influence directe à travers leurs territoires d’outre-mer :

- La France (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy)

- Le Royaume-Uni (Anguilla, Montserrat, Îles Caïmans, etc.)

- Les Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Au-delà de ces liens institutionnels, l’Union européenne demeure un partenaire économique et politique majeur. Le programme CARIFORUM–UE et les accords de Cotonou ont renforcé les échanges commerciaux et la coopération régionale.

Cependant, cette influence reste parfois perçue comme paternaliste, notamment dans les discussions sur la transition énergétique et les standards environnementaux imposés aux États caribéens.

L’Amérique latine : la proximité géographique et l’ambition régionale

Voisine immédiate de la Grande Caraïbe, l’Amérique latine entretient avec elle des liens à la fois culturels, économiques et géopolitiques.

Avec son PIB de près de 2 200 milliards d’euros, sa forêt amazonienne qui absorbe 5 % du CO₂ mondial, et sa position géopolitique clé dans l’Atlantique Sud, le Brésil pèse lourd.

Des pays comme le Mexique, la Colombie, le Panama, le Venezuela ou encore le Costa Rica jouent un rôle de plus en plus structurant dans la dynamique régionale.

- Le Mexique s’affirme comme un pont entre l’Amérique du Nord et la Caraïbe, notamment à travers la Communauté des États Latino-Américains et Caribéens (CELAC) qu’il a contribué à relancer.

- La Colombie et le Panama, membres actifs de l’Association des États de la Caraïbe (AEC), multiplient les échanges dans les domaines du commerce maritime, de l’énergie et du tourisme.

- Le Venezuela, malgré ses crises internes, reste influent grâce à l’héritage du programme Petrocaribe, qui avait permis à plusieurs États caribéens d’obtenir du pétrole à prix préférentiels.

Au-delà des gouvernements, c’est aussi une coopération culturelle et linguistique qui se renforce : échanges universitaires, programmes environnementaux communs, et coopération en matière de gestion des risques climatiques.

La Grande Caraïbe devient ainsi un terrain d’expression du rêve latino-américain d’intégration régionale.

L’Asie (hors Chine) : des acteurs économiques en embuscade

Si la Chine attire l’attention médiatique, d’autres pays asiatiques avancent plus discrètement mais sûrement.

Le Japon est un partenaire ancien, très présent dans le financement de projets d’infrastructures via l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Il soutient aussi la résilience face aux catastrophes naturelles et la gestion des risques climatiques.

La Corée du Sud multiplie les initiatives technologiques et énergétiques : coopération dans les TIC, développement de réseaux intelligents et appui à la transition numérique des petites économies insulaires.

Quant à l’Inde, elle s’appuie sur sa diaspora caribéenne (notamment à Trinidad, au Guyana et au Suriname) pour renforcer ses liens économiques et culturels. New Delhi mise sur la coopération Sud-Sud, une approche plus égalitaire que celle des anciennes puissances coloniales.

- Grande Caraïbe : retour sur le 2e Sommet CARICOM-Inde, événement historique

- Caraïbe : le président du Vietnam à Cuba pour renforcer les liens

La Russie : un retour offensif par la diplomatie et la coopération militaire

Longtemps en retrait après la fin de la Guerre froide, la Russie s’efforce depuis une quinzaine d’années de regagner une place dans la Grande Caraïbe.

Son approche repose sur trois axes : la diplomatie stratégique, la coopération énergétique et la défense.

Moscou a resserré ses liens avec Cuba, partenaire historique, mais aussi avec le Nicaragua et le Venezuela, où elle a développé des partenariats énergétiques (notamment via Rosneft et Gazprom) et une coopération militaire marquée.

Des exercices conjoints, la livraison d’équipements de défense et l’accueil de délégations officielles illustrent cette volonté de présence dans le « pré carré américain ».

La Russie cherche aussi à gagner en légitimité politique auprès des petits États insulaires caribéens, en prônant un discours de soutien au multilatéralisme, à la non-ingérence et à la souveraineté nationale.

Mais cette stratégie, perçue avec prudence par certaines nations, reste avant tout un levier diplomatique dans le cadre des tensions globales avec les États-Unis et l’Union européenne.

L’Afrique : une présence renaissante et symbolique

Les liens entre la Caraïbe et l’Afrique sont d’abord historiques et culturels, forgés dans la douleur de la traite et de l’esclavage. Mais depuis quelques années, on assiste à une redynamisation des relations politiques et économiques.

L’Union africaine et la CARICOM ont tenu plusieurs sommets bilatéraux pour développer des axes de coopération autour de la culture, du tourisme, de la santé et de l’agriculture durable.

Des pays comme le Ghana, le Nigéria ou le Sénégal cherchent à bâtir des ponts avec la diaspora caribéenne, notamment dans le cadre du mouvement panafricain contemporain.

Cette reconnection, encore symbolique, porte pourtant un immense potentiel : échanges éducatifs, tourisme mémoriel, investissements croisés, et solidarité diplomatique sur les grands dossiers internationaux (climat, dette, justice mondiale).

Les pays arabes : un nouvel intérêt stratégique et financier

Depuis une dizaine d’années, les pays du Golfe — notamment les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite — multiplient les initiatives diplomatiques et économiques vers la Grande Caraïbe.

Leur objectif : diversifier leurs partenariats, investir dans le tourisme durable, les énergies renouvelables et les infrastructures portuaires, tout en consolidant leur image de puissances globales ouvertes sur le Sud.

Les Émirats arabes unis ont ainsi accueilli plusieurs délégations caribéennes lors de forums internationaux, dont le World Governments Summit et la COP28 à Dubaï, renforçant les discussions sur la résilience climatique et le financement vert.

Le Qatar explore des coopérations dans le sport, la culture et la formation.

L’Arabie saoudite, via son fonds souverain (Public Investment Fund), s’intéresse à des partenariats dans les énergies propres et la logistique maritime.

Au-delà des aspects économiques, cette présence traduit une volonté de rapprochement Sud-Sud, entre régions tropicales confrontées aux mêmes défis : diversification économique, montée du niveau de la mer, dépendance énergétique et besoin d’innovation.

Une région au cœur d’un nouvel échiquier mondial

Aujourd’hui, la Grande Caraïbe se retrouve au croisement des routes commerciales, des ambitions énergétiques et des rivalités diplomatiques.

Entre Washington et Bruxelles, entre Ottawa et Séoul, entre Accra, Mexico et Dubaï, la région devient un espace d’expérimentation et de compétition douce.

Mais aussi — et surtout — un terrain où les États caribéens cherchent à affirmer leur souveraineté, en jouant habilement de ces influences croisées.

La Caraïbe ne veut plus être seulement une zone d’influence. Elle aspire à devenir une zone d’influence à part entière, capable de définir ses priorités et de peser sur la scène mondiale.