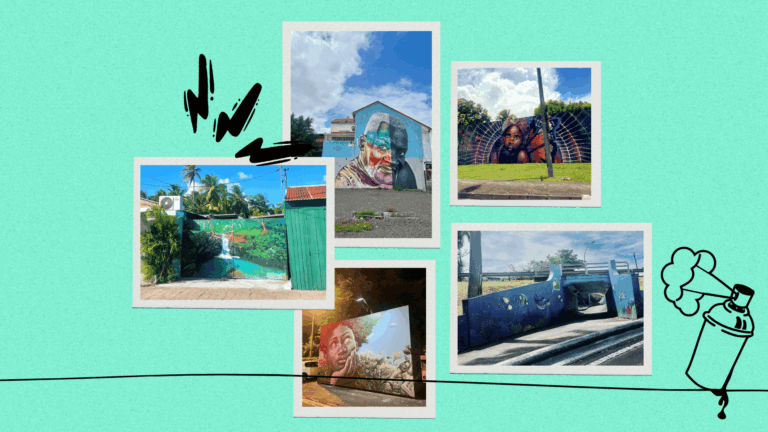

Certains les perçoivent comme de l’art, d’autres comme du vandalisme.

Les graffitis fleurissent partout dans le département. Le mouvement ne cesse de prendre l’ampleur. Recherche d’adrénaline, volonté d’impressionner, de marquer le territoire par leurs empreintes, telles sont les motivations des ces artistes.

Leurs signatures et leurs œuvres se retrouvent partout en Guadeloupe, mais aussi à Saint-Martin, dans l’Hexagone. Meak et Mo, deux jeunes guadeloupéens, ont commencé à taguer dans les années 1999-2000, séduits par cet art qui s’est développé à New-York. Le but pour les bandes et gangs new-yorkais était de marquer leur territoire. Mais, les Américains ne sont pas les créateurs des graffitis.

“Cet art existe depuis des milliers d’années. Plus tard, à l’époque romaine notamment, les graffs ont été utilisés, pour faire passer des messages”, explique Meak.

En Guadeloupe, le mouvement graff a vraiment pris son essor il y a une dizaine d’années. L’objectif d’artistes comme Meak et Mo est toujours le même : se faire voir. Ce sont des “vandals” : ils cherchent des supports aux endroits les plus visibles possibles et ils “posent” des lettres de manière lisible. Ils gravent sur tout : les murs, les stores, les papiers, les toiles, les véhicules et même le corps.

Par contre, par principe, ils ne touchent pas à certains lieux : les cimetières, les églises, les propriétés privées.

Outre les « vandals », il existe d’autres types de graffeurs dont les objectifs sont différents. Certains ne veulent toucher qu’eux-mêmes. Ils agissent plutôt dans des zones désaffectées uniquement connues d’eux. D’autres veulent impressionner leurs collègues.

“Tu peux pratiquer le “toy”, qui signifie jouer. Tu t’amuses avec un autre tagueur, en essayant de mettre ton graffiti au dessus du sien. Il ne s’agit pas de détruire son œuvre, mais de montrer que tu peux allez plus haut que lui”, affirme Mo.

Une passion totale

Cet art de rue, que certains croient improvisé, anarchique, sauvage, a des règles et un vocabulaire précis. Chaque type de graffitis possède un nom : cela va du tag qui correspond à la signature au “wild style” ( style sauvage, en français) qui consiste à faire une énorme pièce en couleur, en passant par le flop, les blocs letters, la brûlure.

Pour faire de telles œuvres, les graffeurs utilisent un matériel impressionnant et coûteux : feutres, cirage, marqueurs, bombes, rouleaux de peinture, acide, briquets. Chaque tagueur a son style personnel, sa signature. Les lettres sont parfois tant travaillées, que les néophytes ne peuvent pas les déchiffrer.

“Il n’y a pas un seul jour où je ne pense pas au tag : j’écris, je dessine, je me perfectionne. C’est comme un musicien qui travaille tous les jours ses gammes”, révèle Mo.

“C’est en toi, c’est un style de vie, c’est notre famille”, explique Meak. Une famille, car la plupart des graffeurs se connaissent et appartiennent à différents “crew”, des groupes d’amis qui partagent le même état d’esprit. Meak et Mo sont ainsi membres de Def crew, CSN, WP, AEM et 711.

Def Crew n’est d’ailleurs plus seulement un groupe, c’est aussi une marque qui s’affiche sur des tee-shirts, des porte-clefs et des sacs à dos. “Les sacs Def Crew sont sur le marché depuis cinq ans et on en a vendu 10 000 en Guadeloupe. C’est un plaisir, une fierté de voir les enfants, les jeunes les porter”, confie Meak.

Les graffitis sont un phénomène de mode qui attire beaucoup les jeunes.

Les “old school”, ceux de la vieille école, ont vu arriver sur le terrain une nouvelle génération très active.

“Avant, il était plus difficile de trouver le matériel pour graffer. C’était plus sélectif. Maintenant, tout est plus facile. Cela a perdu un peu de sa valeur”, regrette Mo.

La Région tente bien de canaliser le mouvement, en attribuant aux graffeurs des espaces de création. En vain pour le moment. Ceux qui taguent dans la rue, dans l’illégalité, sont conscients qu’ils risquent des amendes très élevées : plus de 3 000 euros pour des résidences privées dégradées, 7 500 euros s’il s’agit d’édifices publics. Mais cela ne les arrête pas.

Publiés dans Sept magazine, n°1513, du 7 au 13 août 2008.